Steve Winwood

Birth Name : Stephen Lawrence Winwood

Born : 12 May. 1948 (Handsworth, Birmingham, England)

スティーヴン・ローレンス・ウィンウッドは1948年5月12日、ウェスト・ミッドランズ地方バーミンガム郊外のハンズワースで誕生した。父ローレンス・ウィンウッドは鋳造工場のマネージャとして勤務するかたわらで、セミプロのミュージシャンとしてバンド活動にも熱心だったようだ。彼は主にサックスとクラリネットをプレイしていたが、時にはドラムズやベースを演奏することもあった。母リリアンとは第二次大戦の開戦直前に結婚、43年6月15日に生まれた長男のマーヴィン(愛称マフ)を含む家族4人は、小さいながらもテラスつきの快適な住まいで暮らしていた。音楽好きの父親の影響でウィンウッド家にはたくさんの楽器があり、居間にはアップライトピアノ、ガレージにはドラムキットやダブルベースなどもあった。両親は子供達に音楽を強要することはなく、兄弟は自然と音楽や楽器に慣れ親しんでいったようだ。スティーヴはわずか4歳でピアノを弾き始めたが、誰かが口笛で吹けばどんな曲でも即興で弾くことができたので、マフや両親たちは非常に驚いたという。またギターにも早くから興味を示し、兄のギターを奪ってはどうやって弾くかを指南していた。マフは当時を振り返りこう語っている。「スティーヴは7歳くらいの頃だったと思う。ある時僕のギターを手にとって、『こうやって弾けばいいのさ!』と言ったんだ。そして実際に演奏して見せてくれたわけさ。『そんなばかな!』って思ったね」。スティーヴはやがて自分のギターを手に入れて、兄と二人でさまざまな曲をプレイし始めた。

ウィンウッドの家系には音楽に携わる人が多かった。時には音楽の夕べが催され、兄弟は大人たちと一緒に演奏に参加した。結婚式や誕生日には親戚が集まって、サックスやトランペットを吹いたりピアノを弾いたりして、家族全体でひとつのバンドができあがっていたという。スティーヴがステージで演奏したのも比較的早い時期からだった。父のダンスバンドで兄と一緒にギターをプレイし始めたのは、スティーヴが10歳にも満たない頃でまだ半ズボン姿だった。50年代のポップス・スタンダードに加え、当時流行っていたシャドウズやクリフ・リチャードの曲も演奏したようだ。スティーヴは父のバンド以外にも、60年代に入ってマフが結成したマフ・ウッディ・ジャズ・バンドでピアノを担当していた。ギグにも出演したが労働基準に達していなかったので、ピアノの後ろに隠れるようにしてプレイしていたという。またスティーヴは7歳から13歳にかけて地元教会の合唱団に所属しており、教会のオルガンを弾いたりもした。またある時期にはクラシックピアノのレッスンも受けていたが、基本的に耳コピで演奏していたので楽譜を読むのは得意ではなかったらしく、これはあまり長続きはしていない。スティーヴは59年に公開された映画「真夏の夜のジャズ」のサウンドトラックに大きな影響を受けたほか、当時流行っていたスキッフルや、エルヴィス・プレスリー、ファッツ・ドミノ、リトル・リチャードなどの音楽をラジオ放送から録音しては、兄と一緒にコピーしていたようだ。スティーヴにヴォーカルの興味を抱かせたレイ・チャールズも、当時大きな影響を受けたミュージシャンのひとりだった。

スティーヴ9歳、兄マフ(セカンド・ギター)、父ローレンス(テナーサックス)、1957年 バーミンガムにて

スティーヴ・ウィンウッドがプロとしての第一歩を踏み出すきっかけは、スペンサー・デイヴィスとの出会いに始まる。1939年7月17日にサウスウェールズのスワンシーで生まれたスペンサーは、60年頃からバーミンガム大学で学業に励むかたわら、地元パブのゴールデン・イーグルでフォークやブルーズを歌っていた。その頃マフ・ウッディ・ジャズ・バンドでプレイするスティーヴに惚れ込んだスペンサーは、一緒にバンドを組むことを提案。スティーヴは「もちろんいいよ!でも僕は運転免許を持ってないんだ」と答えたという。するとマフは「問題ないさ。僕が持ってるからスティーヴを送るよ!」とこの話しに飛びついた。エンジニアの仕事の傍らジャズバンドでプレイしていた、ヨークシャ出身のピート・ヨークをドラムズに迎え、63年4月からリズム・アンド・ブルーズ・カルテットとして活動を開始した。スペンサーとスティーヴはヴォーカルとギターを分け合い、スティーヴはキーボードもプレイし、マフはギターからベースに転向した。カルテットは下積み時代に、サニー・ボーイ・ウィリアムスンⅡ、メンフィス・スリム、T-ボーン・ウォーカー、ジョン・リー・フッカーら往年のミュージシャンたちのバックバンドや、グレアム・ボンド・オーガナイゼイション、マンフレッド・マン、ジョージィ・フェイム&ザ・ブルー・フレイムズのサポートを務めたこともあった。同時に地元のパブなどで精力的にギグを行い、次第に人気を獲得していった。64年2月には地元のバーミンガム・タウンホールで開催された、ファースト・リズム&ブルーズ・フェスティヴァルに出演、ロング・ジョン・ボルドリー、サニー・ボーイ、ヤードバーズらと共演している。この時の模様は Winwood And Friends で聴くことができる。カルテットはこの頃から英国各地での公演に出場するようになり、実力と人気をより確実なものにしていった。その一方でまだ16歳の学生だったスティーヴは、放校処分を言い渡されている。「全校の前に呼び出されて問い正されたんだ。見せしめにするのが学校側の目的だった。そうでなければもっと友好的な方法だってあったはずさ」と、スティーヴはその当時を振り返っている。ただ両親はそんなスティーヴを責めることはせず、むしろミュージシャンとしての将来を後押したという。

アイランド・レコードを設立したクリス・ブラックウェルは、1964年にジャマイカ出身のシンガー、ミリー・スモールの My Boy Lollipop をヒットさせた。ブラックウェルはミリーのテレビ・ショウ録画のためにバーミンガムを訪れた際、同地で話題になっていたスティーヴのプレイに大きな関心を示し、スペンサー・デイヴィスに契約話をもちかけた。カルテットは同時期にブリティッシュブルーズの立役者であるマイク・ヴァーノンにも気に入られ、Mean Old Frisco など数曲のデモレコーディングをデッカ・レコードで行っていたが、最終的には同年の4月にアイランドと契約し、バンド名をスペンサー・デイヴィス・グループに改めた。ジャマイカ音楽を主に取り扱っていたアイランドにとって、初のロックグループとの契約だった。ただしアイランドはレコードの原盤は制作したが、英国における配給ルートが確立されていなかったので、リリースはフィリップス・レコード傘下のフォンタナに依頼した。新たなスタートを切ったスペンサー・デイヴィス・グループは、64年5月にジョン・リー・フッカーの Dimples でシングルデビュー。65年7月にファーストアルバム Their First LP をリリースした後、11月に5枚目のシングル Keep On Running をUKチャートのトップに送り込んだ。スペンサー・デイヴィス・グループは一躍人気グループの仲間入りを果たし、レイ・チャールズばりのヴォーカルにギターやキーボードを巧みに弾きこなす、弱冠17歳のスティーヴは天才少年としてミュージックシーンで脚光を浴びたのだった。しかしこの若さがスティーヴの私生活に影響を及ぼしていたようで、メンバーとの年齢差から生じるギャップや兄マフとの仲違いは、スティーヴが短期間でグループを離れたことの要因になったようだ。後年マフは「普通の少年らしい生活をまったく経験できなかったのは可哀想だった」と語っている。

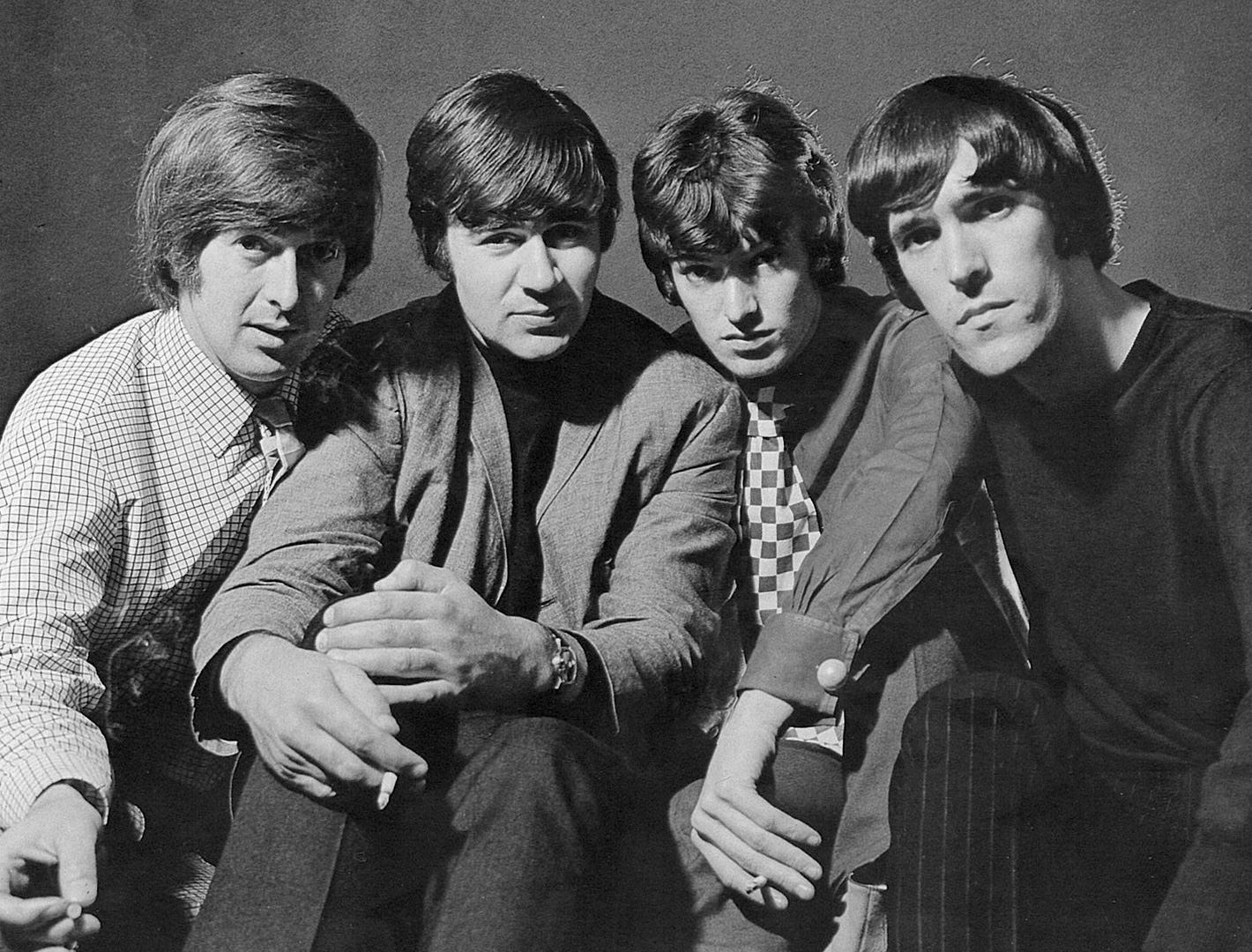

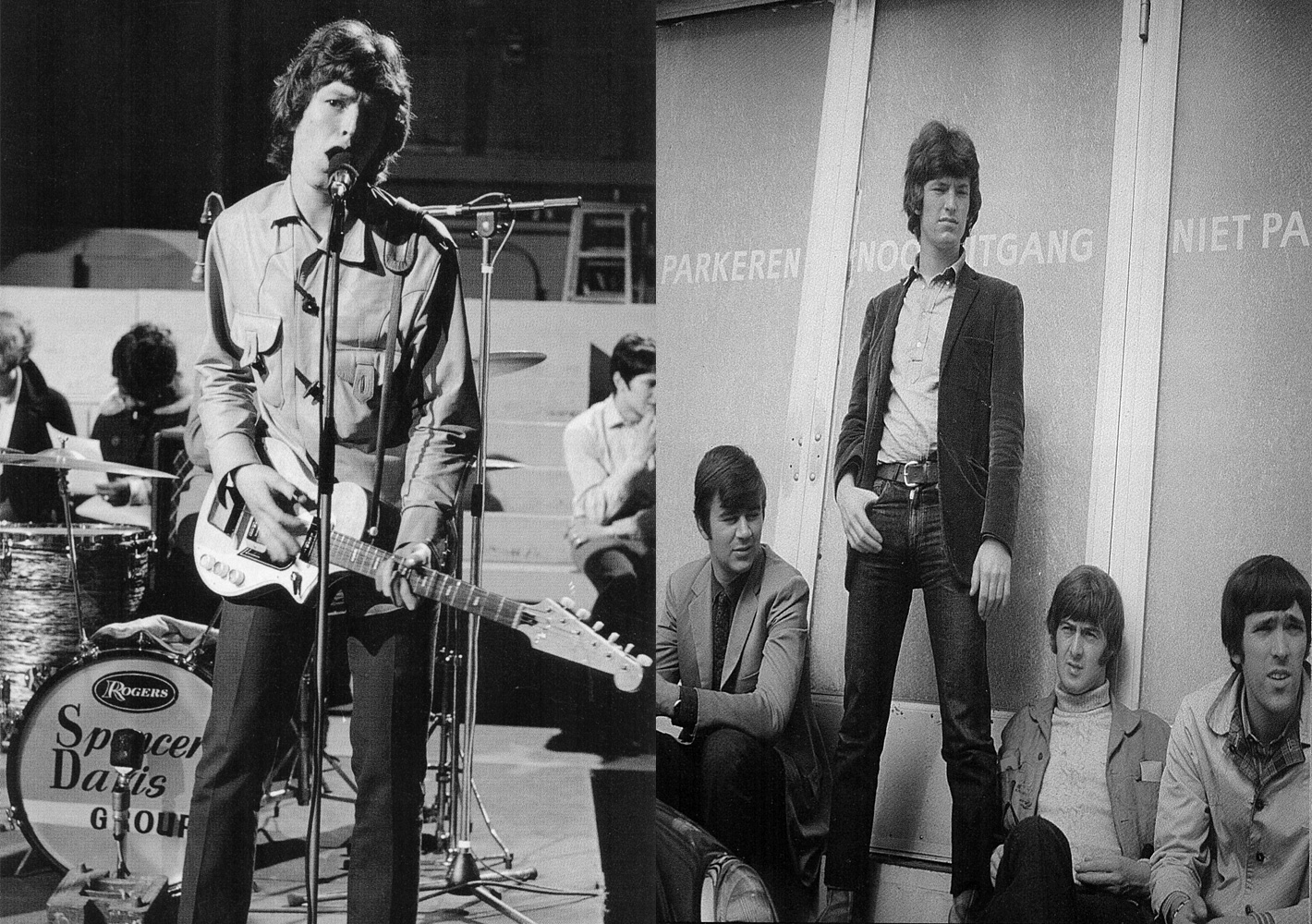

SDG : デイヴィス、ヨーク、スティーヴ&マフ・ウィンウッド(1965年頃)

スペンサー・デイヴィス・グループにいた頃のスティーヴ・ウィンウッドは、様々なミュージシャンと交流を持ち共演もしたが、すでに大きな注目を集めていたエリック・クラプトンとは特に親しい間柄だったようだ。二人は互いの才能を認め合う良い意味でのライヴァルで、年齢が近いこともあり格好の遊び仲間でもあった。ロンドンのギグではスペンサー・デイヴィス・グループのステージにクラプトンが加わり、スティーヴとギター共演をしたこともあったという。他のメンバーはバックでリズムをとっていたが、スペンサー・デイヴィスにとってクラプトンの出現はある意味脅威だったようだ。当時のスティーヴとクラプトンの共演はエリック・クラプトン&ザ・パワーハウス名義で録音され、ホワイトブルーズを集めたオムニバス盤 What’s Shakin’ に3曲収録されている。この時期のスティーヴはツアーを楽しんでいたようだが、かなりシャイな性格だったので、ステージ上でもメディアの前でもあまり目立った行動はとらなかった。例えばローディーがマイクをステージの前方にセットすると、スティーヴはすかさずそれを後方に下げていたし、インタヴュなどに応じるのもほとんどがスペンサーかマフだった。また女性ファンからも常に身を隠していたようだ。後年スティーヴは「あの頃は本当に音楽だけにしか興味がなかった。楽器の演奏がとにかく楽しくて、それさえできれば良かった。面倒なことはほかのメンバーが全てやってくれたしね」と語っている。

ヒットナンバーを出してからのスペンサー・デイヴィス・グループの躍進は大きく、6枚目のシングル Somebody Help Me が2枚連続でUKチャートのトップを獲得、さらにアルバムも1966年1月に2枚目の The Second Album、9月にサードアルバム Autumn ‘66 と立て続けにリリースした。この時期にスティーヴの意向でハモンドオルガンを導入し、グループのオリジナル曲 Gimme Some Lovin’ と I’m A Man を生みだし、それぞれ8~9枚目のシングルとしてリリースしている。この2曲はブルーアイドソウルの名曲として評価も高く、生涯にかけてスティーヴの重要なステージ・レパートリーになった。66年はグループの人気も非常に高く順調に名声を獲得していた時期で、12月にはNME誌の人気投票でスティーヴは最優秀新人シンガーに、スペンサー・デイヴィス・グループは最優秀新グループに選出されている。しかしそれと同時にスティーヴの周辺環境にも大きな変化が生じていた。後にトラフィックを結成するメンバーや、アメリカから来た敏腕プロデューサーのジミー・ミラーと出会ったことで、スティーヴは音楽的に新たな方向性を見いだし、現在のメンバーでの活動に見切りをつけようという考えが生まれ始めていた。マフはスティーヴの意向を尊重し、二人の間では脱退の時期をほぼ決めていたようだ。そして67年4月にウィンウッド兄弟はグループ脱退を表明、スティーヴは音楽活動を一時休止すると発表したが、実際には新しいバンドとのセッションを開始した。マフは音楽ビジネス界に入りアイランド・レコードに就職、A&Rの仕事などを約10年間担当した後、CBSを経て英国ソニーミュージックの重鎮へと出世した。スペンサー・デイヴィスとピート・ヨークは新メンバーを補充して、第二期スペンサー・デイヴィス・グループとしての活動を続けた。ウィンウッド兄弟が在籍した約3年間の活動期間に、スペンサー・デイヴィス・グループは英国で総計9枚のシングルと3枚のアルバムをリリースしている。

スペンサー・デイヴィス・グループを抜けたスティーヴ・ウィンウッドは、1967年初頭にトラフィックを結成し、イングランド南東部バークシャ郊外のアストン・ティロールドにあるコテージで、メンバーとの共同生活を始めた。都会の喧噪から離れた場所で、気ままな生活を楽しみながらジャムセッションを重ね、新しいバンドの音を模索するという試みは、トラフィックが先駆だったという。バンド名を考案したドラマーのジム・カパルディは、44年8月2日にウスターシャのイヴシャムで誕生、トラフィック結成以前はザ・ヘリオンズやディープ・フィーリングを率いていた。イタリア系の血を引く彼はムードメーカー的な存在であると同時に、スポークスマンやバンドを牽引する役割も担っていたようだ。スティーヴのソングライティング・パートナーとしてはトラフィック解散後も続き、生涯の親友として二人の友情は深い。吹奏楽器担当のクリス・ウッドは、44年6月24日にバーミンガムのクイントンで誕生、トラフィック加入前はロコモーティフに所属しディープ・フィーリングともセッションしていた。寡黙な性格だったが音作りに対する情熱は人一倍強かったようで、「トラフィックの音楽を最も真剣に考えていたのはクリスだった」と後年スティーヴは述べている。ギタリストでヴォーカリストでもあるデイヴ・メイスンは、46年5月10日にウスターシャの州都ウスターにて誕生。61年にジャガーズを結成しリードギターとヴォーカルを担当、その後ザ・ヘリオンズをジム・カパルディらと結成している。曲作りを単独で行う彼はバンド内で孤立した存在だったようで、音楽的な方向性の違いは脱退の原因にもなった。67年5月にトラフィックは Paper Sun でシングルデビュー、同年暮れにトータル性を重視したファーストアルバム Mr. Fantasy を発表、翌年にはバンドと同名のセカンドアルバム Traffic をリリースして両盤共に高い評価を獲得した。

スペンサー・デイヴィス・グループにいたスティーヴがジムたちと知り合ったのは、1964年にハンブルグ巡業中に泊まっていたホテルが一緒だった時のようで、その後バーミンガムのナイトクラブ・エルボールームなどで、頻繁にジャムセッションを繰り返すうちに意気投合し、バンドを結成するに至ったようだ。スティーヴは結成当初から自らがトラフィックのリーダーになる意志はなく、グループとして音楽を創造していくことを目指していたようだ。トラフィックはメンバー全員の個性や多様な音楽ジャンルを融合した曲作りを行い、リードヴォーカルはスティーヴとデイヴで分け合い、演奏もバンドサウンドを基本としてる。しかし初期の頃はデイヴが脱退と再加入を繰り返していたので、アルバム制作は基本的に4人だったが、ツアーとなるとデイヴ以外のトリオで行われることが多かった。スティーヴ、ジム、クリスの3人はとても仲が良かったようで、英国ツアーの時にスタッフはホテル滞在だったが、3人はランドローヴァーを生活拠点にしてツアー会場を巡っていたという。朝はコンロで卵を焼き紅茶を入れて始まり、路上駐車を注意されると荷物を慌てて積み込んで別の場所へと移動した。ギグを終えた夜は、ジムはいかなる悪条件でも車内の寝袋でぐっすりと眠ったが、スティーヴとクリスは夜更けまで音楽を聴きながらドライヴを楽しんだ。ある時はストーンサークルを見るため、ギグを終えた真夜中に散策に出掛けたり、明け方から昼過ぎまでビーチで眠りほうけたこともあったという。短期間ながら初期トラフィックは充実した活動を続け、トリオでのコンサートはシンプルだが演奏を重視した密度の濃いものだった。スティーヴはオルガンを弾きながらベースパートをフットペダルで受け持つのが常であったが、ギターに持ち替えた時はクリスがオルガンにスイッチするなど、少人数ながらマルチに展開されるインプロヴィゼイションを重視したパフォーマンスは大きな注目を集めた。当時のトリオによるライヴ演奏はアルバム Last Exit の後半やラジオ放送を記録した Live In London などで聴くことができる。

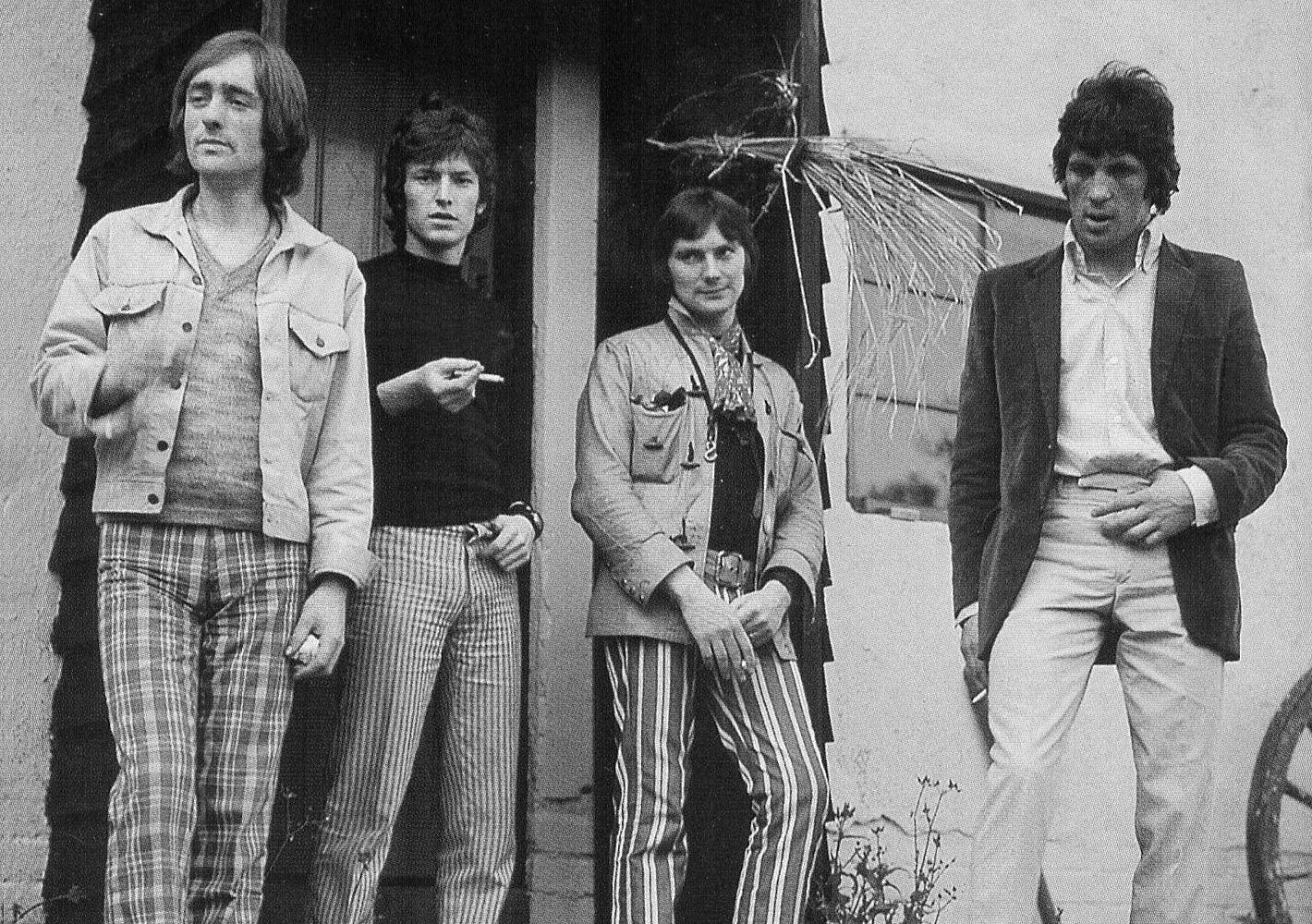

トラフィック : メイスン、ウィンウッド、ウッド、カパルディ(1967年)

1969年初頭、明確な解散宣言はなくトラフィックの活動を休止していたスティーヴ・ウィンウッドは、同じ頃にクリームを解散させたエリック・クラプトンから誘いを受けて、アストン・ティロールドのコテージにて私的なセッションを開始した。まもなくドラムズにクリームのジンジャー・ベイカーが加わり、ベースにファミリーのリック・グレッチを加えて、同年5月にブラインド・フェイスが結成された。グループは英国における数回のコンサートと米国ツアーを実施、それに英米でチャート第1位を獲得したアルバム Blind Faith をリリースしたが、同年8月頃にあっけなく解散を迎えた。まったく新しいスタイルでの音楽活動を望んでいたスティーヴとクラプトンの意向に対し、クリーム再編を切望する聴衆とのギャップは大きく、またレコード会社による商業的な戦略も加わって、そこから生じるプレッシャーによりバンドは短命のうちに終わったと考えられている。クラプトンは「スティーヴと二人でリハーサルを始めた頃はジャズっぽいサウンドだった。レコーディングを開始するとそのスタイルは徐々に変化し、デビューする前までには、バンド本来のコアの部分は完全に隠されてしまっていた」と語っている。またスティーヴも「僕はコロシアムのような大会場で演奏したくなかった。ある晩は最悪の演奏だったにもかかわらず、最高のパフォーマンスをやった時のような賞賛を受けた」と当時を振り返っている。8週間の米国ツアーを終えてからまもなく、ブラインド・フェイスはそれ以上の活動を続ける意志はなかったようで、69年の暮れにメンバーはそれぞれ別のプロジェクトに移行した。スティーヴはアイランド・レコードの要請に応じてソロアルバムの制作に着手すると同時に、ジンジャー・ベイカーが結成した大編成バンドのエア・フォースに加わり、ロイヤル・アルバート・ホールのライヴ Ginger Baker’s Air Force に出場している。

ブラインド・フェイス : ウィンウッド、グレッチ、ベイカー、クラプトン(1969年)

スティーヴ・ウィンウッドのソロ・プロジェクトが難航したため、ジム・カパルディとクリス・ウッドがレコーディングに参加、これがトラフィックの再編につながった。そして1970年7月にアルバム John Barleycorn Must Die をリリース、ジャズやフォーク色を強調したトラフィックを代表する名盤となった。後期トラフィックはメンバーの入れ替わりが激しく、71年にはブラインド・フェイスのリック・グレッチ、デレク&ザ・ドミノズのジム・ゴードン、ガーナ出身のリーバップがメンバーに加わっていた。またデイヴ・メイスンも一時的に復帰し、ロンドンでのライヴ盤 Welcome To The Canteen に足跡を残している。当時のトラフィックは本国よりもむしろ米国における人気のほうが高く、インタープレイを重視したジャズロック色の濃い71年作 The Low Spark Of High Heeled Boys は、米国で好セールスを記録した。その後グレッチとゴードンの脱退に伴い、リズムセクションにマッスル・ショールズ・サウンド・スタジオのセッションミュージシャンを招き、73年にサザンソウル・テイストを加えたアルバム Shoot Out At The Fantasy Factory をリリースした。さらにシンセサイザーを導入したジェントルな雰囲気の最終作 When The Eagle Flies は、ベーシストにジャマイカ出身のロスコ・ジーを迎えて制作された。ジムはヴォーカル重視のスタンスを打ち出しており、ライヴ盤 On The Road やライヴフィルム Live At Santa Monica では熱い歌声を披露、72年にはメンバーに先駆けて初ソロアルバム Oh How We Danced をリリースしている。スティーヴのトラフィック以外の活動としては、アフリカ系ミュージシャンと組んだサード・ワールドがあり、アフロジャズの方向性を打ち出したアルバム Aiye-Keta を73年にリリースしている。また70年には英国グロスターシャに60エーカーに及ぶ広大な土地と邸宅を購入し、敷地内にニザータークドニック・スタジオを設立、その後のソロ活動における重要な拠点となった。

トラフィック : ジー、ウィンウッド、カパルディ、ウッド、リーバップ(1974年頃)

再編成トラフィックの活動が盛んだった1972年初頭、スティーヴ・ウィンウッドにとって人生のターニングポイントとなるような出来事が起こっている。マッスル・ショールズのメンバーを伴ってアメリカツアーの真っ最中だったスティーヴは、腹痛などの体調不良を訴えてドクターに掛かった。原因は盲腸炎だったが、処置が遅れたために毒素が体内に蔓延し腹膜炎を患ってしまった。本国に戻ったある日、非常に危険な状態で病院に担ぎ込まれ緊急手術を受けたのだった。一時は死をも覚悟させたこの病は、スティーヴのそれまでの不規則な生活を一変させた。それ以来、毎日3マイルを歩くようになり、規則正しいライフスタイルを心がけるようになったという。「この時を境に現実を見据えるようになったんだ。15歳の時から身の回りのことは全て周囲がやってくれて、今どこにいるのか、今日が何曜日なのかも分からないままツアーを続ける生活は、はっきり言って尋常じゃなかったよ」とスティーヴは回想している。ジム・カパルディも「スティーヴは病気がちでツアーはあまり好きじゃかなった。若い頃から音楽業界で成功していたから、しばらく音楽から離れる必要があったと思う」と語っている。スティーヴは72年末には回復しアルバム Shoot Out At The Fantasy Factory のレコーディングに臨んだが、トラフィックは74年10月のシカゴ公演を最後に、その後のツアー予定をキャンセルして活動を休止し同年末に解散を発表した。解散後はソロアルバムを制作するだろうというメディアやファンの期待に反し、スティーヴは数年間は目立った音楽活動をしなかった。一方、ジムはその後もソロアルバム制作をコンスタントに続け、75年には充実内容のアルバム Short Cut Draw Blood をリリースしシングル Love Hurts をヒットさせている。またクリス・ウッドもソロアルバム Vulcan のレコーディングを開始するが、アルコールとドラッグ中毒のため制作が思うように進まず、やがて肝臓を患い83年7月にバーミンガムで39年の短い生涯を終えた。

トラフィックを解散させたスティーヴは、期待されていたソロ・プロジェクトを進めることはなく、多数のミュージシャンとのセッションを通じて、さまざまな音楽を吸収することに専念していたようだ。当時交流を持ったミュージシャンとして、日本人パーカッショニストのツトム・ヤマシタ、フォークシガーのサンディ・デニー、親友のヴィヴィアン・スタンシャル、レーベルメイトのロバート・パーマー、プログレのジェイド・ウォーリア、ジャズ・サックス奏者のエディ・ハリス、サルサのファニア・オール・スターズ、レゲエのトゥーツ&ザ・メイタルズなどが挙げられる。その中でもとりわけ1975年後半から76年にかけて、ツトム・ヤマシタが主催するGOプロジェクトへの参加は最も貢献度が高い。76年6月に発表したアルバム Stomu Yamashta’s Go で、スティーヴはリードヴォーカルとピアノを担当したほか、自作曲も提供している。またステージにも登場しヴォーカルやオルガンを披露しており、その模様は Go-Live From Paris としてリリースされた。GOにおいて元サンタナのマイケル・シュリーヴや、タンジェリン・ドリームのクラウス・シュルツェ、リターン・トゥ・フォーエヴァーのアル・ディメオラらと交流したことも意義が大きかったと思われる。「あのプロジェクトは本当に素晴らしかった。議論を闘わせることもなく良い雰囲気で仕事をすることができた。それ以前はソロアルバムを制作する自信がなかったんだ。素材はたくさんあったんだけど、それ以上自分を強いて発展させることができなかったんだ」とスティーヴは語っている。このセッションをきっかけにスティーヴは自らの活動を再開、76年の後半にはソロアルバムの制作に着手した。

GO : シュリーヴ、ヤマシタ、シュルツェ、ウィンウッド(1976年頃)

スティーヴ・ウィンウッドのソロ活動の出足は順風満帆とはいえなかった。初のソロアルバム Steve Winwood は今でこそ名盤と見なされているが、1977年当時のパンク・ニューウェイヴ全盛期には、ほとんど正当な評価を受けることはなかった。しかしこのアルバムの商業的な伸び悩みは次作への奮起を呼び起こし、80年には渾身の力作 Arc Of A Diver をリリースし高い評価を獲得しプラチナディスクに認定、シングル While You See A Chance は全米チャート第7位のヒットを記録した。このアルバムはマルチプレイヤーのスティーヴが、自宅スタジオにてプロデュースやエンジニアリングも含めて完全なる単独作業で制作した作品だ。作詞家ウィル・ジェニングスとの新たなコラボレイションも含めて、ソロ活動におけるターニングポイントになった。しかしマルチレコーディングという同手法で制作した次作 Talking Back To The Night が予想外のセールス不振に終わり、再びソロアルバムを制作する意欲を失ったスティーヴは、プロデューサーへの転身を考えたようだ。そんな彼にもう一度自信を取り戻させたのは兄のマフからのアドヴァイスだった。マフはミュージシャンとしてのキャリアを続けることを強く勧め「おまえは今37だ。もし今プロデュース業を開始して例えば4年後にソロアルバムを制作したい、と思いついたとしてもすでに42だ。それは今以上に困難なことだぞ」と進言した。絶大なる信頼を寄せる兄の言葉に従い、スティーヴはもう一度アルバム制作に挑戦しようと決意した。それまでの単独作業から一転、アメリカで多くのミュージシャンを起用して制作した86年のアルバム Back In The High Life は、スティーヴのソロ作品の中で最大のヒットを記録する出世作となった。そして初の全米チャート首位を記録したシングル Higher Love は、87年のグラミー賞6部門にノミネートされ、うち最優秀レコード賞を含む3部門を勝ち取った。

ソロデビューから大成功をつかむまでの間には、私生活面においても大きな変化があった。スティーヴは1977年8月にクリスの妻の紹介により、ロサンジェルス出身のニコル・タコット・ウィアーと結婚した。しかしこのめぐり合わせは成功だったとはいえず、都会派の彼女とカントリー派のスティーヴの生活スタイルの違いは大きかったようだ。結局スティーヴは86年の末にニコルと正式に別れ、翌年の1月にテネシー出身のユージニア・クラフトンと再婚した。ユージニアとはジュニア・ウォーカーの公演が行われたニューヨークのローンスター・カフェで初めて出会い、スティーヴのほうからダンスに誘ったという。ユージニアは結婚当時まだ学生で、スティーヴとの年齢差も大きかったが、カントリーライフを好むという点も含めて二人の相性は抜群だった。87年5月に長女メアリ・クレアがナッシュヴィルで生まれ、翌年12月には二人目の娘エリザベス・ドーンが誕生、そして93年2月には息子のスティーヴン・カルーンが、さらに95年9月に三人目の娘リリアン・ユージニアが誕生し4人の父親になった。公私ともに充実していたスティーヴは80年代の後半、20年以上も在籍していたアイランド・レコードとの契約を終え、ヴァージン・レコード・アメリカに移籍、88年に Roll With It をリリースした。このアルバムとシングルカットされたタイトルナンバーの両方は全米チャートの首位を獲得、前作に引き続き大きな成功を収めた。25年間という長いキャリアの中で、アルバムが全米チャートのトップに輝いたのは、ブラインド・フェイス以来のことで、ソロとしては初の快挙である。またこのアルバムにはトラフィック時代からの盟友、ジム・カパルディとの久々の共作曲を収録しており、90年のソロアルバム Refugees Of The Heart でも再びペンを共にし、レコーディングにも招いている。

プラチナディスク獲得(Arc Of A Diver)、グラミー受賞(Higher Love)、ユージニアと結婚

再び交流が始まったスティーヴ・ウィンウッドとジム・カパルディの二人は、1994年に20年ぶりにトラフィックを再結成し、アルバム Far From Home をリリースした。そしてロスコ・ジーやランドール・ブラムレットらをメンバーに加えたバンドを編成し、約半年にわたる米国ツアーで75以上もの公演を行った。その際にカメラクルーがツアーに同行し密着取材を行っており、それを編集した The Last Great Traffic Jam を2005年にリリースしている。「トラフィックはこの一作限りのプロジェクトじゃない。またツアーもやるしアルバムも作るつもりだよ。僕はソロよりもバンドでプレイするほうが好きなんだ」と、スティーヴは未来へのヴィジョンを語っている。トラフィックは04年にロックの殿堂りを果たし、ジム・カパルディに加え、久々にデイヴ・メイスンを加えた結成メンバーでセレモニーに登場。スティーヴは喜びのコメントを表明したが、翌年の1月に生涯の親友であるジムが胃ガンのために他界、期待されていたトラフィックの活動再開は絶望となってしまった。一方ソロ活動については、トラフィック再結成ツアーの後にインターヴァルを挟んでソロアルバムのレコーディングを再開、97年に第7作目にあたる Junction Seven を発表した。共同プロデューサーにナラダ・マイケル・ウォルデンを起用し、キューバのミュージシャンを招いてサルサ風のナンバーを収録するなど新しい展開を見せており、これは98年夏のティト・プエンテとアルトゥーロ・サンドヴァル率いる、ラテン・クロッシングのヨーロッパ・ツアーへの参加に繋がった。

ソロアルバムをリリースした後、ヴァージン・アメリカとの契約を終わらせたスティーヴは、2002年の秋にインディペンデント・レーベル「ウィンクラフト・ミュージック」を立ち上げた。レコード業界からのさまざまな制約に縛られることなく、クリエイティヴな面をより追求していくことのできる体勢を整えたスティーヴは、その翌年に6年ぶりのソロアルバム About Time をレーベル第一弾としてリリースした。本作ではギタリストのジョゼ・ネトと、ドラマーのウォルフレート・レイズ・ジュニアというラテン系のメンバーを迎え、トラフィック時代のようなトリオのオルガンコンボを結成。あえて最新技術を使わずに、スタジオライヴによる一発録音で生み出された本作は、数あるソロアルバムの中でも屈指の名作として高い評価を獲得した。アルバムリリース後は日本のフジロック・フェスティヴァル参加も含め、かつてないほど精力的なツアーを慣行している。またソロ活動の傍ら旧友のエリック・クラプトンとの接点が増えた07年、スティーヴはクラプトン主催のクロスロード・ギター・フェスティヴァルに招かれ、懐かしのブラインド・フェイスのナンバーなどを披露。さらにこれが翌年2月のニューヨークにおけるジョイントコンサート Live From Madison Square Garden に発展し、往年のロックファンへの驚きのビッグプレゼントとなった。08年4月には待望のスタジオ録音による9作目のソロアルバム、Nine Lives を5年ぶりにリリース。片腕的存在のジョゼ・ネトを従えクラプトンをゲストに迎え、バンドサウンドを重視した充実内容の傑作アルバムに仕上げている。また自身のレーベルからリリースしたため流通が今一歩だった前作を反省してか、本作ではコロンビア・レコードと配給契約を交わしプロモーション活動にも力を入れ、久々にビルボードチャートの第12位にランクインさせるなどセールス面での成功も獲得した。その後は残念ながらスタジオ録音の新作を制作する兆候は見受けられないが、スティーヴは毎年のようにマイペースでツアー活動を続けており、2017年には Winwood Greatest Hits Live のタイトルで、長いキャリアを代表する数々の名曲を収めたソロ初のライヴアルバムをリリースした。

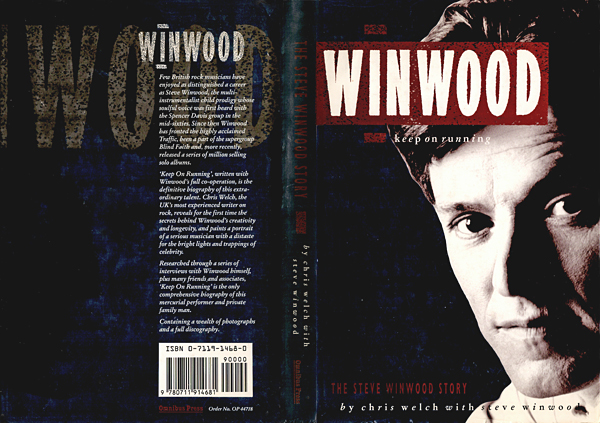

英国のロック・ジャーナリスト、クリス・ウェルチによるスティーヴ・ウィンウッドのバイオグラフィ。出版は1989年で出版元は Omnibus Press、初版本は168ページで翻訳はされてないと思われる。アルバム Roll With It の時期までが守備範囲だが、幼少の頃の話やプロとしてデビューする以前の少年時代に関してもわりと詳しい。さらに天才少年として10代から活躍していた頃の栄光の裏側にある少年スティーヴの苦しみや、スペンサー・デイヴィス・グループ、トラフィックといったメンバーから見たスティーヴ像、それにメンバーそれぞれの性格などもインタヴュなどから読み取ることができる。孤独にアルバム制作をしていた時期を経て栄光をつかんだソロ時代や、ニコルとの失敗に終わった結婚生活、ユージニアとの幸福に満ちた再婚など、プライヴェートな部分にもある程度触れている。著者のクリス・ウェルチは、60年代初頭にメロディ・メーカー誌に入社し70年代はじめまで同誌でキャリアを積んだ。この本が出版された89年の頃は、メタルハンマー・マガジンの編集長として活躍している。スティーヴとの関係も長く、スペンサー・デイヴィス・グループ時代からたびたびインタヴュの機会を得ているという。本書にもスティーヴがインタヴュで答えた話はもちろん、実兄のマフやジム・カパルディ、そしてトラフィックのローディや、ツアーマネージャーのノビー・クラークらの話も多く掲載されている。また英国版はハードカヴァー仕様だが、米国では Berkley Pub Group から Roll With It のタイトルでペーパーバックで発売された。

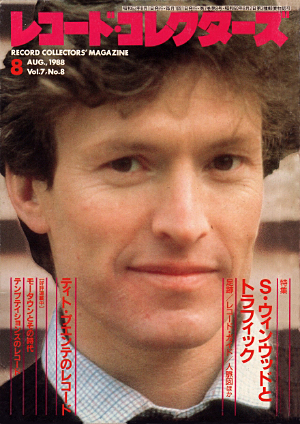

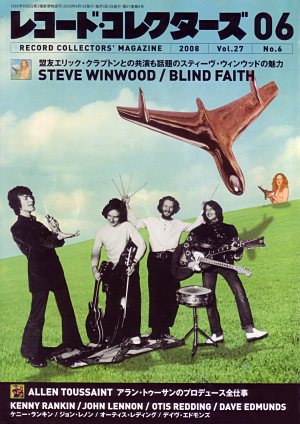

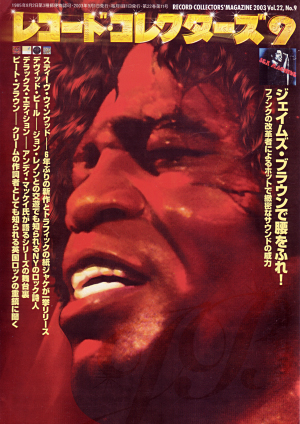

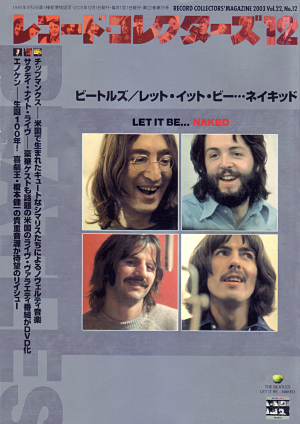

ミュージック・マガジン社の音楽雑誌レコード・コレクターズは、1988年8月号でスティーヴ・ウィンウッドを初めて特集した。内容は北中正和氏の「ソウルフルな孤高の音世界を展開したウィンウッドの25年」と、大鷹俊一氏の「多彩な個性が闊歩したフリー・スペイス、トラフィック」の二つの記事と、アルバムガイドで構成されている。スティーヴやトラフィックについてトータルで扱った記事は長らくこの雑誌しかなかったので貴重な特集だったといえる。なおこの特集は92年8月にレコード・コレクターズ増刊号ブリティッシュロックVol.1で追加情報を加えて再出版された。上記特集から20年後の2008年6月号で、レコード・コレクターズは2回目の特集を組んだ。今回はエリック・クラプトンとの共演を受けての特集ということで、ブラインド・フェイスにも焦点を当てている。内容は巻頭カラーで共演コンサートの模様をレポート、記事のほうは青山陽一氏の「60年代を彷彿とさせるブルーズ・フィーリングが復活!」と、同氏によるブラインド・フェイス全曲ガイド、渡辺亨氏の「スティーヴ・ウィンウッド・ストーリー」、佐野ひろし氏の「天才肌の音楽的才能と真のミクスチャー感覚から生み出されるおおらかなグルーヴ」、それにアルバムガイドなどで構成されている。前回の特集をさらにパワーアップさせた内容で、現在のところこの特集に優る情報源はないと言える。また03年9月号のジェイムズ・ブラウン特集には、大のウィンウッド・ファンで知られる青山陽一氏による新作 About Time とトラフィック紙ジャケ化に関する記事、同年12月号のビートルズ特集には、同じく青山氏によるインタヴュ記事と、マシュー・グリーンウォルドによるウィルタン・シアターのライヴレポートが掲載されている。インタヴュは青山氏が作成した質問リストにスティーヴがメール回答したもので、一読の価値がある興味深い内容になっている。

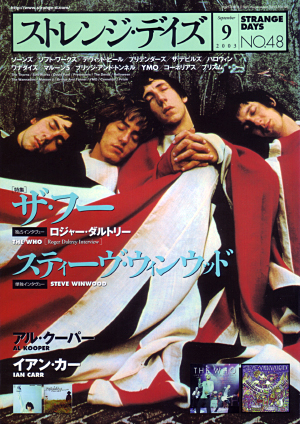

岩本晃市郎氏が発行する音楽雑誌ストレンジ・デイズも、2度に渡りスティーヴ・ウィンウッドの特集を組んでいる。アルバム About Time のリリース後に出版された2003年9月号は、同時特集のザ・フーに表紙写真を取られてしまい残念だったが、大鷹俊一氏による最新のインタヴュ記事と、赤岩和美氏の「スティーヴ・ウィンウッド・ストーリー」、オールタイムのアルバムガイドなどで構成されている。この時点では1988年発売のレコード・コレクターズによる特集しかなかったので、インタヴュを含め最新情報まで掲載されたこの特集は大変ありがたいものだった。08年7月の2度目の特集は、アルバム Nine Lives のリリースに合わせたたもので、内容は三宅はるお氏の「スティーヴ・ウィンウッド・ソロ・ストーリー」、小尾隆氏の「今なお瑞々しい音楽を生み出すピュアなソウル心」、ソロ作を中心としたアルバムガイドなどで構成されている。またこの前月の6月号でも、エリック・クラプトンとの共演コンサートを特集した記事が巻頭カラーで掲載されていた。

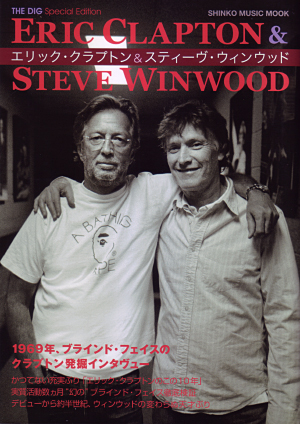

シンコーミュージック・ムックの THE DIG 特別版が、2011年の来日に合わせて「エリック・クラプトン&スティーヴ・ウィンウッド」のタイトルで出版されている。五十嵐正氏による、クラプトンとウィンウッドの現在をレポートした「昨日より若く」で始まり、エリック・クラプトン特集、ブラインド・フェイス特集、スティーヴ・ウィンウッド特集の3本立て構成で、A5判228ページのほとんどが二人に関係する記事なので、非常に読み応えがある。スティーヴ関連は過去の記事を再録した、1994年のトラフィック復活時のインタヴュ、71年のトラフィック時代のインタヴュ、86年の Back In The High Life 大ヒット直前インタヴュのほか、VK石井、増渕英紀、武田昭彦各氏による、時代毎のウィンウッド・ストーリーと作品解説、マッド矢野氏による About Time と Nine Lives の作品解説などを掲載している。またブラインド・フェイス関連は、マッド矢野氏による記事「盲目の信仰が与えた試練と成果」、白谷潔弘による全曲解説と関係者名鑑、再録記事によるハイドパーク公演報告と直後のクラプトン・インタビューなどを掲載している。

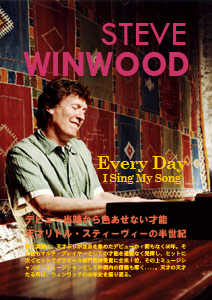

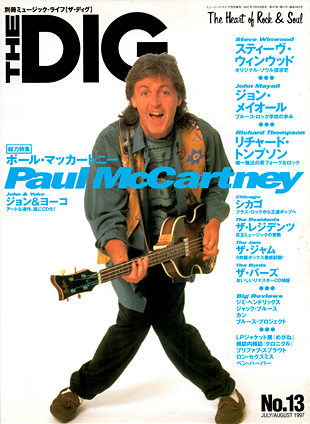

同じく THE DIG の1997年7/8月号(No.13)にスティーヴ・ウィンウッド特集が組まれている。佐藤英輔氏による「オリジナル・ホワイト・ソウルの探求」は、96年4月のJTスーパープロデューサーズ・シリーズでナイル・ロジャーズと共に来日した際、パーティで居合わせたスティーヴに直撃取材したエピソードから始まる。スティーヴの他力本願的な性質を面白おかしく述べると共に、「はっきりいって、今作は褒めるべき内容ではないと思う(略)~きっと次作はすごい出来になるんじゃないか」という鋭い洞察力も発揮している。ここで言う今作は97年の Junction Seven で、次作が2003年の About Time を差しており、まさにその通りの結果になった。ほかには辻口稔之氏による Junction Seven 制作過程におけるインタヴュ記事や、ソロディスコグラフィが掲載されている。